口腔外科とは

口腔(口の中)や顎(あご)およびその周囲の顔面に現れる病気の治療を行なう診療科です。話をしたり、物を食べたりする「口腔機能」を維持増進することを目的としています。

例えば、難しい親知らずの抜歯、自家歯牙移植、顎関節症、舌痛症、口腔乾燥症(ドライマウス)、三叉神経痛、舌神経麻痺、顎骨髄炎などの 炎症疾患、インプラント植立前の骨増生手術、顎変形症手術、有病者の歯科治療、嚢胞や良性腫瘍の摘出手術、また、口の中やあごなどのガンの治療、外傷により歯に損傷ができた場合や脱臼歯の再植、口唇の裂傷、あごの骨の骨折の整復処理などの外傷も口腔外科で扱います。

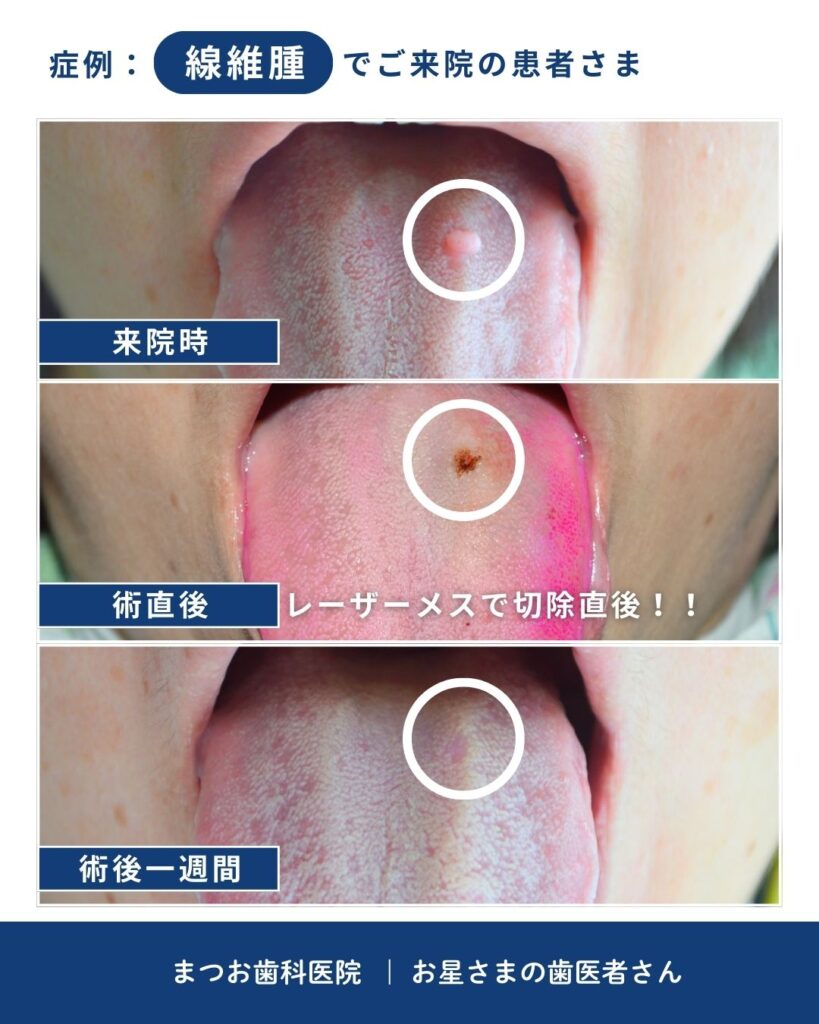

舌の乳頭腫

舌の繊維腫

上顎歯肉癌

疑わしい症状やお困りの事があれば、早めにご相談ください。

親知らずの抜歯について

もっとも奥にある歯(8番目の歯)を「親知らず」といいます。正しくは、智歯または第三大臼歯といいます。

人によっては「親知らず」がはじめから存在しない場合もありますが、骨の中に埋まっていたり、途中で萌出が止まってしまうことが多い歯です。

下顎では、斜めになったり、真横を向いていたりする歯(水平智歯)が多く、上顎では歯並びからはずれて外側を向いた歯が多いようです。

親知らずの抜歯の時期について

20歳代前半には歯根まで完成しています。その後、30歳ごろから親知らずが周りの骨と癒着を始め、抜歯が困難となります。

18歳から20代前半の抜歯を推奨いたします。

親知らずが引き起こすトラブル

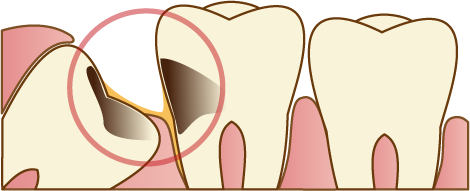

むし歯

まっすぐに生えていても歯ブラシによる清掃が不十分になりやすく、むし歯になりやすい歯です。さらに、斜めに生えていたり真横を向いていたりすると手前の歯(第二大臼歯)との間に食べかすが残りやすく、手前の歯にもむし歯を作ります。場合によっては、親知らずだけでなく、咬むのに必要な手前の歯も抜かなければならなくなります。

智歯周囲炎

完歯ブラシによる清掃が不十分になりやすく、親知らず周囲に食べかすなどが停滞した結果、周囲の歯肉を刺激し続け、炎症を起こし、歯肉が痛んだり、腫れたりします。

一度、智歯周囲炎を起こすと数カ月から半年ぐらいの周期で再発を繰り返すことが多くなります。ひどい炎症の場合は顔が腫れて膿がたまったり、骨髄炎などの重篤な症状を引き起こすこともあります。長期間その状態を放置すると周囲の骨が吸収して、細菌の温床となることもあります。

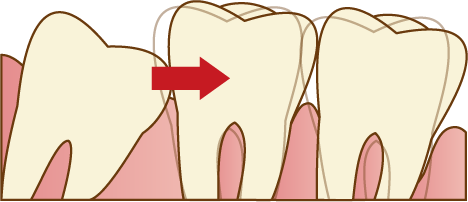

歯列不正

とくに水平埋状の状態や斜めに生える歯では、萌出にともなって前の歯を押すために、前歯の歯並びを乱すことがあります。

顎関節症

上下の親知らずが正しく噛み合わないことが多く、は顎の関節に負担をかけることがあります。

頬や歯肉の傷

斜めに生えた親知らずによって頬や歯肉を傷つけてしまうことがあります。